Die Rechtsgrundlage für den Bremischer Deichverband am rechten Weserufer und seinen Aufbau bildet das Wasserverbandsgesetz. In der darauf fußenden Satzung sind die Rechte und Pflichten, die Aufgaben und Organisationsform geregelt. Organe des Verbands sind das Deichamt und der Vorstand sowie weitere Unterausschüsse (siehe auch Organisation).

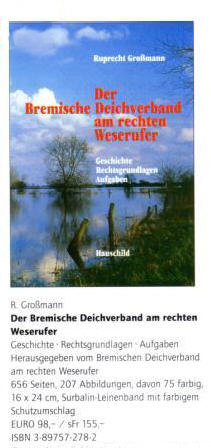

Die Rechtsgrundlagen unseres Deichverbandes sind auch in einem Buch nachzulesen, das wir Ihnen kurz vorstellen möchten.

Das Buch beginnt mit einer genauen Darstellung der geschichtlichen Entwicklung des Deichwesens in Bremen. Es zeigt die Einbettung des Verbandsrechts in das aktuelle Rechtssystem und stellt die heutigen Aufgaben und die dafür entwickelte Organisation des Deichverbandes dar. Der Hautpteil widmet sich der Kommentierung der Verbandssatzung.

Das Buch enthält viel Wissens- und Lesenwertes. Dabei ist es Dr. Großmann gelungen eine komplizierte Thematik verständlich in einem Lesebuch über Bremen darzustellen.

Deichschutz und Entwässerung gibt es in Bremen bereits seit dem Mittelalter. Der Bremischer Deichverband am rechten Weserufer sieht sich in der Tradition der Menschen, die das niedrig gelegene Land zwischen der Weserdüne und den Flüssen Lesum und Wümme durch Eindeichung und Entwässerung erst besiedelbar und bewohnbar gemacht und eine Landschaft aus Menschenhand geschaffen haben.

Große Teile Bremens sind städtischer Siedlungsraum und als Wohn-, Gewerbe oder Industriefläche mit entsprechender Infrastruktur genutzt. Daneben gibt es einen Grüngürtel, dessen Landschaft als landwirtschaftliche Nutzfläche, als wertvoller Naturlebensraum für Pflanzen und Tiere ebenso wie als Erholungsraum für die Menschen unserer Stadt erhaltenswert ist (siehe auch Verbandsgebiet).

Ziele

Die Ziele des Bremischer Deichverband am rechten Weserufer sind:

- der Schutz der Menschen in Bremen vor Hochwasser und Sturmfluten,

- die Gewährleistung der Binnenentwässerung und Abführung der Niederschläge durch das Gewässersystem und Schöpfwerke sowie

- die Umsetzung dieser Ziele in umwelt- und naturverträglicher Weise.

Unsere Vorfahren haben es verstanden, das Land durch Deichbau und Entwässerung für sich nutzbar zu machen. Sie sahen den Beitrag jedes einzelnen als eine in die Gemeinschaft einzubringende Leistung an. Die Deichsicherheit und die Be- und Entwässerung Bremens in der Verantwortung eines Deichverbands als selbstverwalteter Institution zu belassen, hat sich bewährt.

Der Bremischer Deichverband am rechten Weserufer hat sich in den über 60 Jahren seines Bestehens allen Herausforderungen gestellt und hat seine Aufgaben erfüllt.

Durch konsequente Deichverstärkung und Deicherhöhung sowie den Neubau von Anlagen ist es dem Verband gelungen, Sturmflutkatastrophen und Überschwemmungen in seinem Verbandsgebiet zu verhindern, obwohl die Fluten in jüngster Zeit immer häufiger und höher auflaufen. Seit den Sturmfluten von 1953 und 1962 waren dafür erhebliche Investitionen erforderlich (siehe auch Geschichte der Sturmfluten).

Als eine weitere Herausforderung unserer Zeit betrachtet es der Bremischer Deichverband am rechten Weserufer, bei seiner Arbeit so weit wie möglich Ressourcen zu schonen, Natur zu schützen sowie die Zerstörung und Veränderung naturnaher Landschaften zu verhindern.

Diesen Bemühungen stehen weitreichende Eingriffe in die Natur entgegen wie zum Beispiel

- die fortgesetzte Vertiefung der Unter- und Außenweser,

- der kanalartige Verbau der Flüsse im Binnenland und die Bodenversiegelung sowie

- die weitere Verstärkung des sog. Treibhauseffekts mit vielfältigen Konsequenzen.